预约国外心理障碍,最快 1 个工作日回馈预约结果

心理障碍

就医

当患者出现过度焦躁、谵妄(表现为意识障碍、行为无章、注意力无法集中)、幻觉、严重神经衰弱等症状时需要及时就医。当出现自残、自杀行为时需要立即就医或拨打 120。

哪些情况需要及时就医?

如果出现以下症状及时就医:

- 焦虑。

- 抑郁。

- 恐惧。

- 幻觉。

- 妄想。

如果出现以下症状及时就医或拨打 120:

- 自残行为。

- 自杀行为。

建议就诊科室

- 精神心理科

医生如何诊断心理障碍?

当医生怀疑患者患有心理障碍时,会通过观察患者症状,并与患者之前精神状态、行为等进行比较,观察患者是否有心理活动性质的改变,并通过统计学标准、症状与病因学标准等方法进行诊断。具体诊断方法如下:

- 问诊:详细了解患者病史、家族史。

- 比较:患者自己可以感觉到自己不同于以往,如明显感觉到情绪比以前更加低落、抑郁,并且感到莫名的痛苦,主动向医生求帮助。

- 心理活动的改变:当患者出现幻觉、妄想、焦虑、烦躁、语言紊乱、行为异常等症状时,提示是心理障碍。

- 社会适应障碍:人的行为总是与环境息息相关的。如果一个人不能很好地适应社会环境,则反映他的心理活动有异常。如果患者常表现为适应不能,人际交往障碍,则显示是心理障碍的表现。

- 睡眠质量:询问患者睡眠状况如何,若出现长时间睡眠质量不好的现象,则有心理障碍的可能。

- 当以上症状持续时间超过三个月以上,反应强度大时,即可诊断为心理障碍。

医生可能询问患者家属哪些问题?

- 患者年龄多大?

- 患者的家族成员中有没有心理障碍方面的疾病的人,患者过去有没有患过这方面的疾病?

- 患者最早出现该症状是什么时候?这种症状持续了多久?发作的频率多吗?

- 患者是否受过心理方面的重大刺激?

患者家属可以咨询医生哪些问题?

- 是什么原因导致的心理障碍?

- 这个病能治好吗?需要多久?

- 这病的治疗方法是什么?可不可以保守治疗?

- 这个病在治疗期间在家需要注意些什么?

- 治疗费用是多少,医保有报销吗?

- 治愈后效果好吗?还会复发吗?

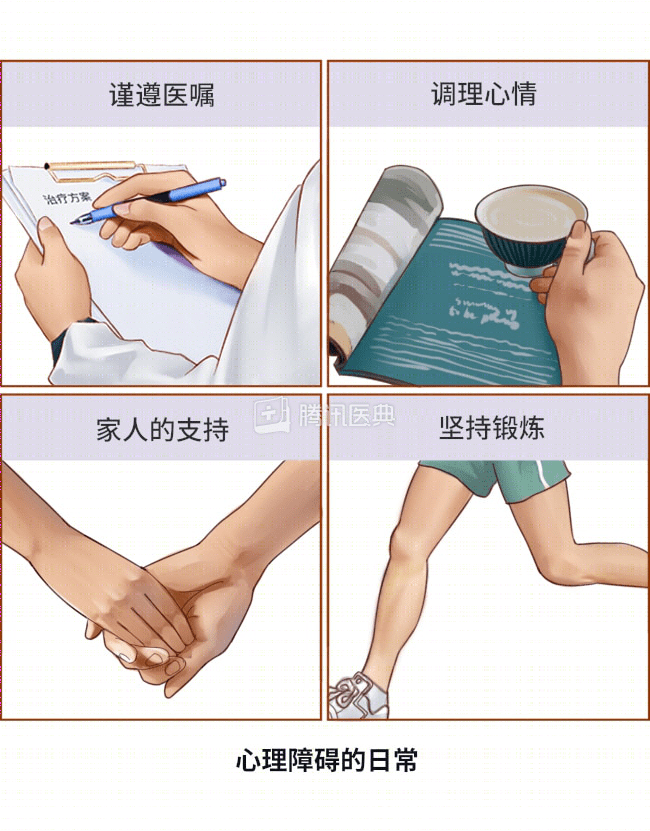

日常

具体日常注意事项如下:

- 遵医嘱进行正规治疗,需要吃药治疗的患者,要遵医嘱服药,不能漏药或断药。

- 生活中要积极乐观,多看看娱乐性节目和书籍,调整心情。

- 家里人的支持也是必要的,爱与被爱能战胜一切疾病与困难,积极参与家庭决策。

- 坚持锻炼,每天至少锻炼半小时,每周至少进行锻炼 3~5 天。

心理障碍介绍

心理障碍是指一个人因为生理、心理或社会原因而产生的各种异常心理过程、行为方式,是一个人表现为没有能力按照社会认可的适宜方式进行行动,导致其行为的后果对本人和社会都是不适应的。当心理活动异常程度达到医学诊断标准时,就称之为心理障碍。

- 研究表明,我国儿童和青少年心理障碍问题的检出率为 12.97%,在人际交往、情绪控制、学习适应能力方面的问题尤为突出。其次,大学生中患有焦虑、恐惧、神经衰弱等心理障碍问题的学生,占学生总数的 16% 以上。然而,心理障碍患者更多见于 20~40 岁、工作压力大的人群。国外研究表明,25%~35% 的急诊患者是由于心理方面的问题而就诊。我国目前心理障碍患者约有 1600 万,抑郁症患者约有 3000 万,对于心理障碍的识别率、治疗率较低,这是我国卫生事业的巨大挑战之一[1]。

- 心理障碍的病因目前还不清楚,一般认为发病原因与器质性疾病(如脑出血、重症肺炎等)或功能性疾病(如脑神经受到压迫等)、生活压力等有关。

- 心理障碍患者最常见的症状为焦虑、恐惧、抑郁、强迫等,甚至出现幻觉、不能适应新环境等。

- 心理障碍目前最主要的治疗方法是选择合适的心理医生,进行心理疏导;或者遵循医嘱,接受药物治疗;如焦虑患者服用抗焦虑药,抑郁患者服用抗抑郁药。

- 心理障碍较轻时会带来人际交往障碍。旁人的不理解与不支持,会造成患者精神和心理上的创伤。当创伤达到一定程度,就会有危及自身和周围人安全的隐患。

- 建议有心理障碍的人平时多锻炼身体,保持良好的身体状况,学会享受生活,释放压力,保持平常心,多多参加社会活动,协调周围人际关系。

美国心理障碍治疗

心理障碍目前还无法治愈,但有效规范的治疗,能够消除心理障碍症状、维持正常的生活质量。目前主要的治疗方式为心理治疗,辅之以药物治疗。

药物治疗

针对不同类型的心理障碍,医生会根据症状选择对应的药物:

- 精神分裂症患者:应用利培酮、奥氮平等。

- 焦虑症患者:应用地西泮片等抗焦虑药。

- 抑郁症患者:采用盐酸氟西汀、盐酸舍曲林、帕罗西汀等抗抑郁药进行治疗。

心理治疗

心理医生根据患者心理障碍的具体类别,分析病因,了解患者的认知功能、精神状态和社会损害程度,以及精神症状、行为问题和患者所处的家庭与社会环境等,并对症进行心理干预和帮助。

其他治疗方法

患者本身要学会面对自身的心理障碍,先战胜自己的心魔,才能战胜病魔。

疾病发展和转归

- 中重度心理障碍患者若不能及时接受正规治疗,会严重影响患者生活质量,给他人及自身带来安全隐患。

- 患者在接受了正规治疗后,状况可以得以改善,复发率也会降低。

导致心理障碍的因素

心理障碍是指一个人没有能力按照社会认可的方式做出行动,现如今大多数心理障碍患者,得病的原因主要是器质性损害(如脑出血、重症肺炎等),或功能性损害(如脑神经受到压迫等)的结果,也可以是两者同时损害的结果。

心理障碍的常见病因有哪些?

- 心理因素:生病后的患者,由于长期处于疾病状态,心理上会出现很多负面情绪,一直压抑着,容易产生心理障碍;如大部分妇女的产后抑郁症、糖尿病患者伴有的焦虑症,等等都是心理障碍的表现。

- 社会环境因素:环境优劣对一个人的影响也很大,不良的社会环境,会给人们的心理带来不良的影响,使其向着消极的方向发展,如工作上的压力、离婚的压力、经济上的负担等。

- 生物因素:家族遗传史,比如患者直系亲属有过抑郁症史,对患者的病情也有一定的影响;神经发育异常也是影响因素。

- 其他因素:比如个人性格特点的不同,有的人过度在意某件事,这就使得这一类人心理极其脆弱,更容易导致心理障碍。

哪些人容易出现心理障碍?

有如下不可改变的危险因素的人群,容易罹患心理障碍:

- 有心理障碍家族史的人群:血缘越近的人群,越容易受到影响,患有心理障碍的可能性越高。

有如下可改变危险因素的人群,容易罹患心理障碍:

- 本身患有疾病的人群:由于疾病长久不能治愈,给患者带来各种消极情绪,最终导致心理障碍。

- 严重的精神压力:如不良环境的不良影响,心理承受能力低的人,很容易被压垮,出现心理障碍。再比如家庭成员突然死亡带来的心理压力。

- 非法使用毒品:如致幻剂等。

心理障碍症状

心理障碍的常见症状有哪些?

心理障碍患者最常见的症状为焦虑、恐惧、社交障碍,出现幻觉、妄想、抑郁、强迫等,甚至不能适应新环境等。心理障碍的表现可以是非常严重的,也可以是轻微的,但是都要引起人们的重视。心理障碍的表现各不相同,一般分为以下几类:

- 患者多有戒备心理、倦怠心理和抑郁倾向心理[2]。

- 心烦意乱、注意力无法集中、精神时刻紧张、心情抑郁或忧虑;患者常常感觉莫名的心慌,生活不安稳、不踏实,特别是在找不到适合诉说心理苦闷的地方时,表现出紧张状态[3]。

- 强迫症状、人际关系逆反、偏执、焦虑[4]。

- 人际关系敏感,充满敌对、恐惧等精神病性心理[5]。

- 负面情躯体化:过度阴郁的情绪会导致身体某些部位出现不良反应,是情绪影响躯体的结果。

心理障碍预防

具体预防措施如下:

- 培养兴趣,积极参加户外活动,放松身心,减轻压力。

- 学会交往,多阅读与交流有关的书籍,处理好人际关系。

- 增强自信,大胆提出自己的想法,并将其付诸行动。

- 稳定心态,坦然面对生活中的挫折与困难。

- 加强修养,避免负面情绪的刺激。

- 学会知足与感恩,不要过分苛求自己。

美国日本医生

Ricky Clay MD

Nathan Formaini DO

Sergio Murillo MD

Heather Benjamin MD

Suzanne Reitz MD

Heather Miske DO

Bert Hepner DO

Steven Paterno MD

Aliana Abascal MD